コーヒーノキがかかる病気であるさび病。さび病とは一体どんな病気なのでしょうか。

この記事ではコーヒーのさび病について詳しく解説しています。

どんな症状になってしまうのか、というさび病の特徴やその歴史・さび病以外の病気についてもご紹介。

コーヒーについての知識を増やしてみると、ますますコーヒーが味わい深くなりますよ。

この記事を監修した人

SCAJ認定コーヒーマイスター/SFCA認定コーヒーソムリエ/JCQA認定コーヒーインストラクター3級/日本創芸学院認定コーヒーコーディネーター

はじめまして、バリスタの岡田です。現在は、カフェでバリスタをしながら、自分のブランド「DREAMERS COFFEE」を運営し、イベントへ出店したり、オーダーメイドのブレンド豆をEC販売したりしています。

この記事を書いた人

必ずチェックしておきたい

厳選おすすめコーヒーBEST3!

- 【

珈琲きゃろっと】

珈琲きゃろっと】

おすすめ度:

実際に買って飲んでみてこそわかる、美味しさと品質の高さは全コーヒー好きに伝えたい。 - 【

ロクメイコーヒー】

ロクメイコーヒー】

おすすめ度:

日本チャンピオン有する奈良の有名店。全てがスペシャルティコーヒーである、という凄さ。 - 【

PostCoffee(ポストコーヒー)】

PostCoffee(ポストコーヒー)】

おすすめ度:

年間200種類以上の豆から、無料のコーヒー診断で自分のあったコーヒーを提案してくれる。

当サイトにはPRが含まれています。また、掲載する広告から商品を購入すると、売上の一部が当サイトに還元されます。

ひつじの珈琲タイムのLINE公式アカウントがオープンしました!

コーヒータイムを彩るおすすめのコーヒー豆やアイテム、コーヒーの役立つ知識などについてご紹介しています。

LINE公式アカウントとお友だちになってくれた方限定で、特別プレゼント企画も準備中!

ぜひとも友だち登録してみてください♪

▼ひつじの珈琲タイムのオリジナル珈琲豆の販売を開始しました!

コーヒーノキがかかる「さび病」とは

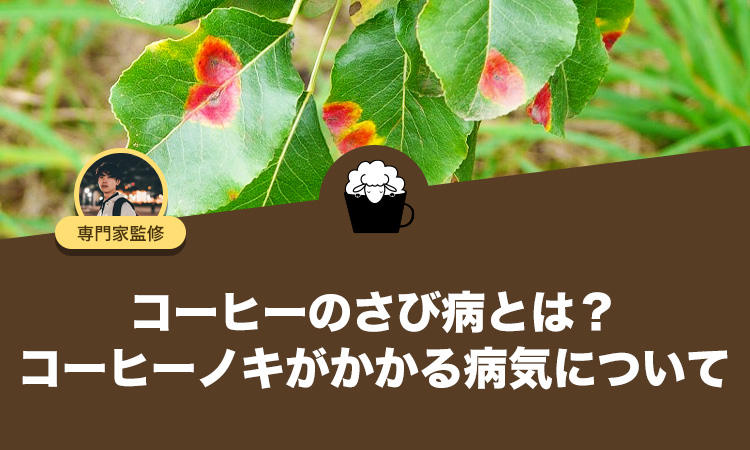

さび病とは、コーヒーの葉の裏側でカビが増殖して、葉が枯れてしまう細菌性の病気です。

さび病になったコーヒーの葉には、赤さびのような斑点模様が発生します。

また完治せずに葉が完全に枯れてしまった場合、コーヒーノキは光合成ができないため枯れてしまいます。

コーヒー生産にも大きく影響を及ぼすため、生産者にとっては見逃せない病気です。

[関連]【専門家監修】コーヒーの木の育て方と三大原種のアラビカ種、カネフォラ種、リベリカ種

コーヒーを栽培する上で最も恐れられている病気

さび病が恐れられている理由は、さび病の感染力にあります。

空気感染や菌が触れることで容易に感染してしまうため、栽培エリア全体のコーヒーノキが枯れてしまうこともあるのです。

実際に、1868年セイロン島で発生したさび病では、地域一帯のコーヒーノキがほぼ全滅しました。

コーヒーノキを全滅させてしまう恐れのあるさび病は、コーヒー生産者にとって油断できない病気なのです。

[関連]【専門家監修】コーヒーの木の育て方と三大原種のアラビカ種、カネフォラ種、リベリカ種

コーヒーのさび病の主な特徴

空気感染してしまう

さび病の感染は木から木へと伝わり、農園から農園へ。そして国から国へと空気感染をしてしまうというのが困った点です。

空気感染は防ぐことが難しくとても厄介なため、さび病は恐れられているのです。

一般的にコーヒーノキを栽培する土地は広く、広大な大地を一面利用して栽培されるため、特に空気感染しやすい環境にあるとも言えるでしょう。

菌が原因で発症する

さび病の原因は「Hemileia vastatrix」。通称「コーヒーさび病菌」と呼ばれている、カビの1種です。

空気中を漂っているこの菌が風で運ばれ、そして雨によってコーヒーノキへ付着する。

潜伏期間を経てその後生育に適した環境になると、一斉に繁殖してさび病を引き起こしてしまうのです。

葉に斑点が現れる

さび病にかかってしまうと葉の裏側に斑点があらわれはじめます。

やがてこの斑点は葉の全体に広がっていき、ついには葉が枯れ落ちてしまうのです。

葉がなければ光合成ができなくなるため当然実もつけられません。

コーヒーノキのてっぺんから、下に向かってだんだんと症状が進行していきます。

症状がひどい場合は2~3年で枯れてしまうことも

コーヒーノキの葉に付着した菌は、葉を枯らしていきます。

症状がひどい場合は、光合成機能を失ったコーヒーノキそのものも枯れてしまうのです。

空気感染するという性質を持つため、かなり大規模な農園でも数年で壊滅してしまうという恐ろしい事態が起こってしまいます。

コーヒーノキを育て、実が収穫できるようになるまでは数年単位かかりますので、もし木すらも枯れてしまえば被害が甚大だということをわかっていただけるでしょう。

コーヒーのさび病の歴史

1861年にアフリカで発生し、広まっていく

15世紀半ば、イエメンでコーヒーの商業的栽培が始まります。

そこからコーヒー栽培はジャワ島、カリブ海、中南米へと広がっていきます。

18世紀半ばには、ハイチがジャワ島を抜き世界最大のコーヒー生産地となりました。

そんな中、1861年にアフリカでさび病が発生し、インド、ジャワ島、スマトラ島、中南米へと広がっていくのです。

19世紀にかけ東南アジアで壊滅的被害をもたらす

インド洋を渡ったさび病は、その後1860年代にスリランカへ到達。

そして、19世紀にかけてインド、インドネシアでも猛威を振るいました。

ほぼ壊滅状態になるほどの勢いだったため、旧来の品種はこの時失われてしまうことに。

現在紅茶で有名なスリランカは、元来コーヒーの産地でしたが、この時切り替えを余儀なくされています。

アジアでの栽培は現在でも、さび病に強いロブスタ種が多くなっています。

2000年代には中南米で大流行

アジアでの大流行をよそに、アラビカ種の栽培を順調に続けていた中南米諸国。

しかし、2000年代についにさび病が上陸してしまいます。

あっという間に広がったさび病はブラジル、コロンビアからメキシコなど大きく広がりを見せました。

しかし、この時代には農薬やさび病に耐性のあるコーヒー品種の開発などがなされていたため、壊滅するような事態は避けられたのです。

コーヒーのさび病を防ぐための対策

殺菌剤を使用する

現在では、農薬によってある程度の被害を抑え込むことができるようになっています。

銅殺菌剤などを散布することでさび病を防ぐことができるのですが、新たにコスト面での問題も。

耐性がつかないよう種類を変える必要があるため、費用対効果がネックになっている側面もあります。

基本的な衛生管理を徹底する

みだりに農園に入らない、入れないということがまず大前提となります。

菌が付着した状態で、未感染のコーヒーノキへ触れることが無いよう、ということですね。

手や服をよく洗う・感染した葉はすぐに撤去するなど、地道な対策が必要になります。

木にしっかりと栄養をあたえる

コーヒーノキにきちんと栄養を行き渡らせる、ということも大切になります。

窒素、リン、カリウムの3種はコーヒー栽培に必要不可欠な栄養素。

この3つのバランスをしっかり考慮して与えることも、さび病を防ぐ手段になります。

コーヒーのさび病に強い品種

東南アジアに多いロブスタ種

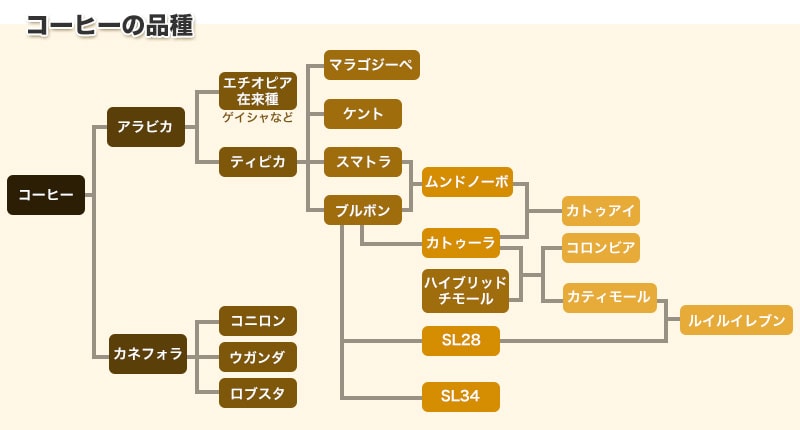

ロブスタ種とはコーヒー豆三大原種のうちの1つで、正式にはカネフォラ種と呼びます。

そんなカネフォラ種から派生している品種はアラビカ種と比べると非常に少なく、代表的なものがロブスタ種です。

かつてさび病によって大打撃を受けた、東南アジア。

そのため栽培していたアラビカ種が壊滅状態になり、さび病に強いロブスタ種を作りはじめました。

ロブスタ種は病害・虫害に耐性があるため、今日でも東南アジアでは主流となっています。

[関連]アラビカ種のコーヒー豆の特徴と品種について解説します。

[関連]【専門家監修】コーヒー豆のロブスタ種(カネフォラ種)とは?特徴や飲み方について

品種改良によってさまざまな品種が生まれている

さび病に強い品種は、突然変異や自然交配だけでなく人工的な品種改良によっても誕生しています。

そのため、奇跡的にさび病から生き残ったものに加え、品種改良で誕生した品種を合わせるとものすごい種類となります。

さび病への耐性と味や香りの追求は現在も行われているため、これからも新たな品種が増え続けていくでしょう。

[関連]【専門家監修】コーヒー豆にはどんな品種がある?3大原種と産地の違い

全ての型に強い品種はまだ見つかっていない

さび病には、いくつか型が存在します。

そのため、特定のさび病には強くても、他の型のさび病には弱い可能性があります。

残念ながら、全ての型に強い品種はまだ見つかっていません。

さび病に強い品種と言っても不完全なため、日々研究と開発が行われています。

コーヒーのさび病以外の病気

アフリカで流行したCBD(炭そ病)

CBDはさび病と同じく菌が原因となって発症する、伝染力の強い病気。

この病気にかかると、コーヒーの実が壊死して黒い斑点が現れます。

青い実は熟す前に落ちるため収穫ができなくなってしまい、最終的には木全体に広がっていきます。

ケニアで初めて報告され、その後アフリカ大陸で蔓延しました。

アフリカ大陸での封じ込めに成功していますが、農薬以外の有効な対処法が見つかっていないため他の生産国からも恐れられている病気です。

生育環境の変化によって起こる霜害

ブラジルや高地の農園で起こりやすいのが霜害です。

ブラジルでは6月~8月に冷たい雨風が吹くと、霜が降りる場合があります。

5月には収穫がされるためその年の収穫には直接的な影響はありませんが、翌年に収穫量が大幅に減ることになります。

これは霜が降りると葉の表面が茶褐色に枯れてしまい、新しい実がつかなくなるため。

最悪のケースになると木全体を枯らしてしまうのです。

ハワイのコナを危機にさらした虫による害

アフリカ原産の害虫・コーヒーノキクムシの幼虫がコーヒーの実に侵入して生豆を食い荒らします。

害虫の類では最も被害が大きくなると言われているもの。

2010年ごろにハワイで大発生しています。

そのためコナコーヒーの価格が高騰し、一時期はブルーマウンテンなどを超える生豆価格だったことも。

検疫の強化や殺虫剤、最悪の場合は植え替えすることで対策がされています。

[関連]【専門家監修】ハワイ産コーヒーの人気おすすめランキング

[関連]【専門家監修】コナコーヒーの特徴や美味しい淹れ方、ハワイ産の人気度や等級と歴史

コーヒーは豆で買うからこそ、新鮮な美味しいコーヒーが味わえる。

ネットでも気軽に買える、おすすめのコーヒー豆を編集部が厳選しました!

ランキングをチェックする

▼あなたにおすすめの記事▼

この記事を監修した人

SCAJ認定コーヒーマイスター/SFCA認定コーヒーソムリエ/JCQA認定コーヒーインストラクター3級/日本創芸学院認定コーヒーコーディネーター

コーヒーに目覚めたのは、大学3年の夏、アメリカのポートランドで飲んだ1杯がきっかけ。

はじめは、趣味でコーヒーを楽しんでいましたが、ワークショップでハンドドリップやラテアートなどを学ぶうちに、コーヒーへの熱が高まり、いまに至ります。

この記事を書いた人

編集部ライター・営業

コーヒーフレーバーのお菓子は見かけたら必ず買ってしまうほど大好きです。コーヒー好きの両親の影響で、中学生からドリップしていました。カフェや喫茶店はもちろんですが、子どもがいるため自宅でゆっくりとコーヒーを楽しんでいます。